कोरोना वायरस ने दुनिया भर को हिला कर रख दिया है। बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जड़ें हिल चुकी हैं और आर्थिक गतिविधियां ठप होने के कारण हर तरफ हाहाकार मचा है। ऐसे में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जानेवाला मीडिया उद्योग भी इससे अछूता नहीं है। दुनिया की कई प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं या उनमें छंटनी का दौर चल रहा है। भारतीय मीडिया का परिदृ्श्य भी कुछ इसी तरह का है। छोटे से लेकर बड़े मीडिया संस्थान संकट के भयावह दौर से जूझ रहे हैं। विज्ञापन का बाजार सिकुड़ गया है, आय के स्रोत सूख रहे हैं और प्रसार लगातार घटता जा रहा है। इसका सीधा परिणाम उनके व्यवसाय पर पड़ रहा है। व्यवसाय सिकुड़ने से छंटनी और बंदी का दौर स्वाभाविक रूप से शुरू हो गया है। मीडियाकर्मियों के वेतन में कटौती हो रही है या फिर उनकी छंटनी की जा रही है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि केंद्र सरकार की ओर से मीडिया को राहत के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। यह न केवल मीडिया के लिए, बल्कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है। यदि मीडिया नहीं बचेगा, तो लोकतंत्र के बचने की भी कोई उम्मीद नहींं रहेगी। इसलिए इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। कोरोना काल में भारतीय मीडिया उद्योग के सामने छाये संकट के बादल पर आजाद सिपाही ब्यूरो का खास विश्लेषण।

कोरोना महामारी के दौर में भारतीय मीडिया पर व्याप्त संकट अत्यधिक भयावह रुख अख्तियार कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था के संकट ने दुनिया के साथ ही मीडिया के आर्थिक तंत्र की कमर तोड़ दी है। प्रिंट मीडिया सबसे बुरे दौर में है। भारत में दो दशक से बहुत तेजी से आगे बढ़े टीवी चैनलों और एकाएक उभरे डिजिटल और पोर्टल मीडिया को अब अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए बुरी तरह जूझने को विवश कर दिया है। मीडिया अपने आपमें एक उद्योग है, इसलिए उसे आर्थिक संतुलन भी बनाकर चलना होता है। लेकिन मीडिया की पहली जिम्मेवारी पाठक के प्रति ईमानदार होना है। विचारधारा के साथ तथ्यों को आधार बनाकर जो बात कही या लिखी जाती है, उसी से मीडिया की साख बढ़ती है।

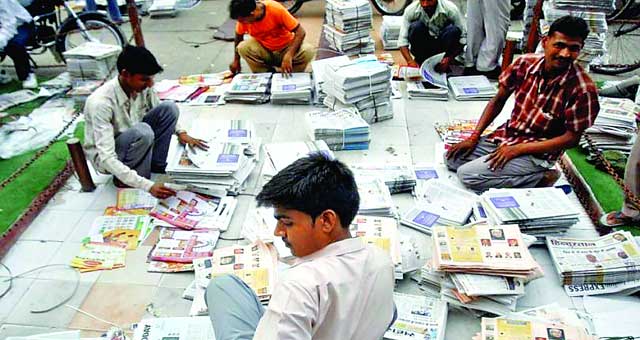

भारतीय मीडिया को तमाम तरह की उलटबांसियों के बावजूद एक उभरती आर्थिक शक्ति के बतौर यहां स्वतंत्र और गतिमान उद्योग के तौर पर देखा जाता रहा है। लॉकडाउन के संकट में 25 मार्च के बाद से ही सबसे पहले प्रिंट और टेलीविजन मीडिया में सभी विज्ञापनों से आमदनी एकदम ठप हो गयी। टीवी चैनलों का जिन निजी कॉरपारेट कंपनियों पर विज्ञापनों का बकाया भुगतान था, वह तो बंद हुआ ही, आगे की विज्ञापन बुंकिग भी बंद हुई, पिछला भुगतान भी अटक गया। केंद्र सरकार के विज्ञापनों पर तो एक तरह से ताला ही लग गया। वर्ष 2016 के आखिर में नोटबंदी और जीएसटी के दौर से ही भारतीय प्रिंट मीडिया की हालत पहले से ही खस्ता हालत में चल रही थी, क्योंकि कई बड़े अखबार समूहों ने देश के कई हिस्सों से अपने संस्करण तो समेटे ही, उन जगहों पर अपने कर्मियों की भी छुट्टी कर दी। संस्करणों वाले अखबारों ने लॉकडाउन के बाद से ही सबसे पहले अखबारों के पन्नों में भारी कटौती कर डाली। प्रिंटिंग आॅर्डर तो कम किये ही, अपने प्रसार क्षेत्रों में भी कटौती कर दी, क्योंकि बड़ी तादाद में अखबार बांटने वाले हॉकर और एजेंटों के सामने अखबार वितरण का संकट खड़ा हो गया। ज्यादातर क्षेत्रों में लोगों ने कोरोना वायरस के डर के मारे दरवाजे और बालकनियों पर गिरे अखबारों पर हाथ लगाना भी बंद कर दिया।

हालांकि अखबारों का प्रसार कम होने का सीधा लाभ टीवी चैनलों को मिला, क्योंकि घरों में कैद लोगों के पास कोई और उपाय भी नहीं था। लेकिन यह सिर्फ पाठक तक ही सीमित रहा। इसका आर्थिक लाभ टीवी चैनलों को भी नहीं मिला। इससे भी बड़ा संकट मीडिया उद्योग के उन हजारों-लाखों लोगों पर पड़ा, जो पूरे देश के लोगों को सुबह-सुबह ताजा-तरीन खबरें पढ़ाने में पर्दे के पीछे जी-जान से काम करते हैं। इनमें बड़ी तादाद में फील्ड से खबरें लाने वाले रिपोर्टर-पत्रकार से लेकर डेस्क और फीचर, ले-आउट-डिजाइन, प्रोडक्शन से लेकर सेल्स और मार्केंटिग के पूरे चक्र का पहिया ही ठप हो गया। इस क्षेत्र में लाखों लोगों और उनके परिजनों पर संकट बढ़ा है। देश के सबसे बड़े मीडिया समूहों ने अपने पत्रकारों के वेतन में भारी कटौती कर दी। बड़े पैमाने पर पत्रकारों और प्रेस कर्मचारियों की छंटनी हो रही है। इससे उन मीडिया कर्मियों पर सबसे ज्यादा संकट आ पड़ा है, जो कई साल से मीडिया में काम करते आ रहे हैं। उनके मासिक वेतन से ही घर, कार की किश्तें, बच्चों के स्कूलों की मोटी फीसें जाती हैं और बीमार-बुजुर्गों के महंगे इलाज की भारी जिम्मेदारी है।

मीडिया समूहों को सबसे ज्यादा संकट अपने-अपने संस्थान के राजस्व मॉडल के ध्वस्त हो जाने के कारण हुआ है। अधिकांश विज्ञापनदाताओं ने आर्थिक स्थिति चरमराने के कारण अपनी मुठ्ठियां बंद कर दीं। इसका नतीजा यह हुआ कि अखबारों की आय का स्रोत सूख गया। लागत बढ़ने लगी। सामान्य स्थिति में यदि अखबार की लागत 10 रुपये होती थी, तो संकट में यह बढ़ कर 14 से 16 रुपये होने लगी, क्योंकि विज्ञापन नहीं होने से जगह खाली रहने लगी। तब अखबारों ने पन्नों की संख्या में कटौती की, लेकिन उसका बहुत अधिक लाभ नहीं मिला।

यह कड़वी हकीकत है कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते जो संकट ऊपरी तौर पर दिख रहा है, वास्तव में यह उससे भी बड़ा और भयावह है। सबसे ज्यादा मुश्किल सूचनाओं के संकट का है। देश के विशाल ग्रामीण भारत से जुड़ी हुई खबरें, सूचनाएं और उनके आसपास की घटनाओं से पूरे साढ़े पांच माह से भी ज्यादा वक्त से लोग महरूम हैं। लोग मन मसोस कर इस स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। सोशल मीडिया जरूर इस कमी को पूरा करने की कोशिश करता दिख रहा है, लेकिन भारत जैसे देश में, जहां अखबारों को श्रद्धा की नजरों से देखा जाता है, लोग सोशल मीडिया को वह स्पेस देने में हिचक रहे हैं।

आज जब मीडिया कोरोना वायरस के खतरे के रूप में अपने जीवन की शायद सबसे बड़ी खबर से रू-ब-रू हो रहा है, तब इससे लोगों की अपेक्षाएं हैं कि वह उन्हें वह तमाम सूचनाएं दे, जिनकी उन्हें जरूरत है। हालांकि लोग डरे हुए भी हैं। इसलिए अदालत ने भी अखबारों के प्रकाशन पर रोक से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जीवंत मीडिया की बहुत अहमियत है।

बहरहाल, मीडिया जगत से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति एक ओर कोरोना वायरस को लेकर दबाव में है, तो दूसरी ओर उसका अस्तित्व ही संकट में दिखाई दे रहा है। जिस देश की अर्थव्यवस्था डूब रही हो, वहां मीडिया की चिंता क्यों और कौन करेगा, यह बड़ा सवाल है। इसलिए समय की मांग यही है कि जिस तरह सरकार डॉक्टरों, पुलिस और प्रशासन के लोगों को जो संरक्षण देकर प्रोत्साहित कर रही है, उसी तरह मीडिया को भी विशेष आर्थिक पैकज देकर प्रोत्साहित करे।